Una mañana de septiembre, en los

pasillos de la Facultad

de Filosofía y Letras, hago fila para matricularme en 1º de Geografía e

Historia. En algún momento comienzo a charlar con el señor de delante. O quizás

de detrás, he olvidado los detalles. Es un hombre maduro, de la generación de

mis padres. Se parece a Ernesto Cardenal, el cura-poeta-ministro de la Revolución Sandinista.

Supongo que la semejanza con el

nicaragüense facilitó el contacto y la buena sintonía. También, que fuéramos a

inscribirnos en el nocturno porque ambos trabajábamos por las mañanas, lo cual

nos distinguía de los adolescentes que nos rodeaban, aunque por mi edad, desde

la suya, apenas me diferenciara de ellos. Durante muchos años Luis había sido

el maestro de Peralta, en Navarra. La muerte de su esposa, Carmen, lo sumió en

una tristeza tal que, para no caer en la depresión, pidió el traslado a

Zaragoza. A hora y pico en coche de su mundo - en Peralta no sólo quedó su

pasado; también su presente, en forma de hijos y familia - en nuestra ciudad

podía cumplir un viejo deseo: licenciarse en Filosofía y Letras. De paso, ponía

tierra de por medio con sus fantasmas. Para que cuando regresara al pueblo – el

regreso siempre lo divisó en el horizonte – ya disipados, pudiera disfrutar de

su entorno como lo había hecho antes del hachazo brutal, parafraseando a Miguel

Hernández.

Aquel curso se gestó un grupo de

amigos en el que Luis – para nosotros siempre fue Luis, a secas - participó a

menudo, a pesar de que podría ser el padre de todos. Recuerdo, en especial, una

comida en la fuente de La

Junquera. En la sobremesa, él, otro amigo y yo echábamos una

partida al Burro, un juego de cartas consistente en que un jugador, cuando

posee una determinada combinación, pone una mano en el centro de la mesa, con

la palma hacia abajo, al tiempo que exclama “¡Burro!”. Los demás deben colocar

con rapidez una de sus manos sobre la del depositante. El último, pierde. Pero

se admite el engaño, es decir, que alguien, sin las cartas necesarias, plante

la mano exclamando otra palabra. En ese caso pierde quien caiga en el ardid,

colocando la suya encima. En un momento dado, yo grité “¡¡Burrer!!” y puse la

mano en el centro. Ninguno de mis colegas se inmutaron. Debí poner tal gesto de

incredulidad, mirando mi mano solitaria, que ambos comenzaron a carcajearse

mientras describían mi cara de pasmo, en un crescendo que me alcanzó y se

convirtió en una de esas risas tontas que, como el fuego mal apagado, renacen

con cualquier chispa. Una risa tonta por triplicado, saltando de uno a otro y desembocando

en un coro general que nos impedía continuar el juego. Aquella fue la única vez

que vi a Luis reír de ese modo, hasta las lágrimas. Incluso me atrevería a

afirmar que no había reído tan a gusto desde la muerte de Carmen. Creo que

aquel mismo día le regalé mi gorra de marinero. La había comprado unos meses

antes, encajándola con dificultad en mi generoso perímetro craneal, aumentado

por una también generosa mata de pelo a la que mi madre llamaba cerra. A Luis le encantó desde el primer

momento y no paraba de alabarla, así que al final se la di, de recuerdo.

De la carrera, y de la Universidad en general,

se desencantó pronto. Tal vez las había idealizado durante demasiado tiempo, y

ya se sabe que los mitos se desintegran al contacto con el logos. A ello se

sumó la jubilación, con lo que su permanencia en Zaragoza ya no tenía sentido.

Regresó a Peralta, pero durante años mantuvimos un contacto más o menos

esporádico. Un día fuimos a su pueblo, con Rosa. Nos llevó a visitar la cercana

Peñalén, en la confluencia del Aragón y el Arga. Un espolón con un precipicio

de 100 metros

donde, en 1076, el rey Sancho Garcés IV fue despeñado por sus hermanos. El

asesinado quedó en la historia como Sancho

de Peñalén.

En su retiro desarrolló dos aficiones:

la poesía y la pintura. La primera cristalizó en dos libros. En 1993, bajo el

amparo de la

Asociación Cultural Sombra de Poetas, de la Casa de Cultura Municipal de

Tafalla, en la colección La

Higuera , vio la luz, “Entre

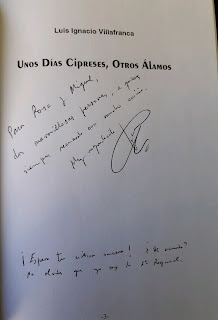

nubes y calles”. El año 2000 apareció su segundo volumen, con un título que

me encanta: “Unos días, cipreses; otros,

álamos”.

En el endecasílabo “Unos días, cipreses; otros, álamos” se encierra la esencia de su poesía: terrenal,

apegada a sus raíces pero sin olvidar el aire que las rodea. Con la firmeza y

el sosiego de esos árboles. Contemplando desde su altura los universos, el personal

y el colectivo, y describiendo, sin narcisismo ni alharacas, su mugre y su

belleza, sus luces y sus injusticias. La escritura como explicación del mundo y

expiación de su mundo, de esos fantasmas que, quizás, nunca le abandonaron del

todo. Una metáfora de su estado anímico, y de la sociedad que asomaba en el

nuevo siglo a través de los ojos de quien ha visto y vivido mucho. Alguien

consciente de sus limitaciones, de que otros pueden erigir construcciones

poéticas más elevadas, pero también seguro del alcance de sus experiencias y de

la necesidad de compartirlas.

Al parecer, preparaba un tercer

volumen, que no llegó a publicarse.

Aquí dejo unos cuántos ejemplos.

Quien desee profundizar, puede

visitar este sitio web, donde su hijo ha subido toda su obra:

La pintura, hasta donde sé, la

desarrolló en acuarelas de pequeño formato, donde representaba paisajes de su

entorno. Algunas ilustraron sus libros, portadas incluidas. Nos regaló un par,

que enmarcamos y colgamos junto a la puerta de entrada al estudio. Las veo cada

vez que entro a refugiarme en ese oasis del espíritu – perdón por la cursilada

– y cada vez que las veo lo recuerdo, aunque sea por unos segundos.

Con el tiempo los contactos se

fueron espaciando. Aún no existían las redes sociales, y la distancia no es el

olvido, pero sí destensa los lazos personales. Las personas que nos rodean son

como esos platillos que el malabarista mantiene en pie sobre una varilla.

Debemos hacerlas girar constantemente para que no caigan, para que no salgan de

nuestra vida. Sólo que no se trata de un sistema rígido. Vamos cambiando de

orden los platillos conforme nuevos miembros se incorporan, relegando a otros a

la parte trasera, donde más cuesta llegar. Recuerdo que un día, de vuelta de un

viaje, entramos en Peralta y llamamos al timbre de su casa, para darle una

sorpresa. Nadie contestó hasta que una vecina se asomó a la ventana y nos dijo

que Luis pasaba una temporada larga con su hija, en Cantabria, creo. Aún logré

hablar por teléfono con él, más adelante. Después, el silencio. Hace un lustro

(tal vez había transcurrido otro desde nuestra última llamada), se me ocurrió

teclear su nombre en Google. Me topé con su esquela. Había fallecido en febrero

de 2010. Ahora, sin razón aparente – no se cumple ningún aniversario, ni este

año es número redondo de ninguna efemérides relacionada con su persona – me ha

venido a la memoria y le dedico esta entrada. Tampoco necesita de números

redondos para ningún fasto que lo evoque. Luis se ajustaba, pienso, a los

versos de Machado: nunca persiguió la gloria, ni dejar en la memoria de los

hombres su canción. Más allá de sus hombres, y mujeres, y niños, quiero decir. De

la gente que lo rodeaba y sustentaba, los vivos y los muertos, a quienes dedicó

sus libros. Y, por las palabras con que su hijo finaliza la web donde ha subido

su obra, me alegra comprobar que en esa memoria persiste.